Introduzione

Dagli esordi della moderna chirurgia refrattiva due strategie si sono opposte negli anni per aggiudicarsi il primato in termini di affidabilità, predittibilità e sicurezza: la tecnica di superficie (PRK, epi-LASIK, LASEK) e la tecnica lamellare o intrastromale (LASIK). Ancora oggi la superiorità di una rispetto all’altra rappresenta di fatto motivo di lunghi dibattiti. In generale si può affermare che, come ormai numerosi studi hanno confermato, non esiste differenza significativa a lungo termine per quanto concerne risultati refrattivi raggiunti, sicurezza ed efficacia. Ma se da un lato, ad oggi, la LASIK viene considerata a livello mondiale come tecnica elettiva nei trattamenti refrattivi per il rapido recupero visivo e per la precisione aumentata grazie all’arrivo dei laser a femtosecondi, dall’altro sembra che la tecnica di superficie (in particolare la PRK) stia raccogliendo nuovamente largo consenso in virtù della maggior sicurezza negli anni dimostrata in termini di ectasia indotta dal trattamento laser. La cheratectomia refrattiva offre infatti il vantaggio di essere un metodica relativamente semplice nella sua esecuzione, consente trattamenti miopici di valore medio-elevato e soprattutto è legata appunto ad una bassissima incidenza di ectasia postoperatoria con follow-up a lungo termine. D’altro canto, come qualsiasi intervento chirurgico, essa può presentare comunque alcuni svantaggi. La scelta di una tecnica intrastromale pare ovvia in virtù di un ridotto discomfort oculare, rischio di haze pressoché assente, ridotto numero di giorni di astensione dal lavoro per recupero visivo più immediato, maggiore stabilità nei trattamenti refrattivi ipermetropici. L’avvento del laser a femtosecondi inoltre ha positivamente modificato l’incidenza di alcune importanti complicanze. Numerosi lavori si sono difatti susseguiti in questi ultimi anni per esaltare la sicurezza, l’affidabilità, la precisione di taglio di questa tecnologia. Perché dunque non sfruttare le potenzialità del laser a femtosecondi per creare una tecnica “ibrida” che consente di avere i vantaggi di entrambe le metodiche e al tempo stesso ridurne i rischi? Nasce così, come idea di Stephen G. Slade, la SBK ovvero la Sub-Bowman’s Keratomileusis. Per definizione essa prevede la creazione di un flap lineare e omogeneo con spessore inferiore a 100µ.

La LASIK è il più comune intervento di chirurgia refrattiva eseguito al mondo per la correzione della miopia. In pazienti adeguatamente selezionati la LASIK offre diversi vantaggi rispetto alla PRK che includono un recupero visivo più rapido, minore discomfort postoperatorio, minore aggressività e maggiore predicibilità dei processi di cicatrizzazione stromale.

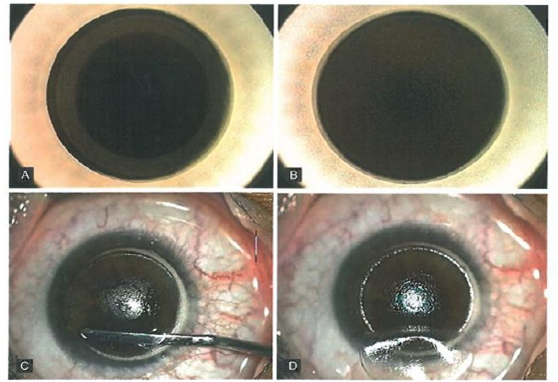

Il taglio del flap corneale, eseguito tradizionalmente con microcheratomo, rappresenta il passaggio critico in grado di determinare il successo о l’insuccesso della chirurgia LASIK. Irregolarità del flap riguardanti la geometria, la centratura, disomogeneità di taglio, il danno epiteliale, possono portare a numerose complicazioni intraoperatorie; il taglio incompleto о parziale del flap, il free cap, il buttonholes, flap troppo piccoli о dai margini irregolari costituiscono le più temute complicanze legate al taglio del flap e compromettono in maniera spesso definitiva il successo dell’intervento.

Esistono inoltre importanti controindicazioni che possono rendere un paziente inidoneo alla chirurgia LASIK: indici di curvatura corneale troppo elevati possono infatti portare ad un buttonhole, al contrario indici troppo bassi possono causare flap di piccolo diametro, о cornee troppo sottili possono portare ad un letto stromale posteriore troppo sottile che comporterebbe il rischio di ectasia corneale, complicanza postchirurgica relativamente rara.

Il laser a femtosecondi è stato introdotto nella chirurgia LASIK negli USA da circa 8 anni e numerosi avanzamenti sono stati compiuti allo scopo di migliorare la qualità e la geometria di taglio del flap.

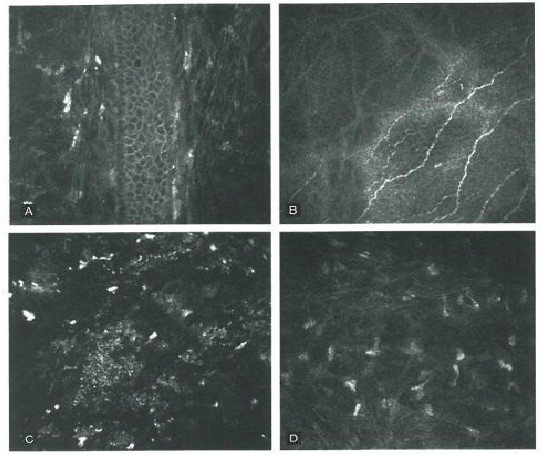

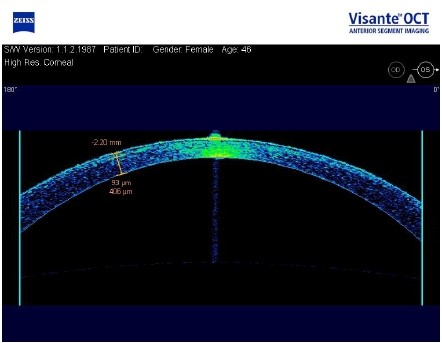

Lo spessore del flap corneale tagliato con laser a femtosecondi risulta inoltre altamente predicibile in quanto gli spessori ottenuti sono compresi tra +/- 20 micron rispetto ai valori impostati. La possibilità di ottenere flap più sottili (di spessore inferiore a 90 micron 1) rappresenta un importante vantaggio dell’utilizzo del laser a femtosecondi, in quanto è possibile trattare, in relazione al difetto refrattivo, anche occhi con cornee relativamente sottili. L’ectasia corneale posteriore è infatti una non rara complicanza della LASIK che può essere prevenuta preservando un letto stromale posteriore più spesso. I principali vantaggi del femtolaser rispetto al microcheratomo sono quindi legati alla possibilità di creare in maniera riproducibile flap più sottili e più omogenei in spessore (figura 3).

Utilizzando il microcheratomo inoltre il diametro del flap corneale ottenuto risulta influenzato dai valori di curvatura corneale in quanto cornee meno curve possono generare flap di diametro più piccolo che rendono difficoltosa о in alcuni casi impossibile l’ablazione laser e possono essere causa di disturbi quali la visione di giare ed aloni, soprattutto in pazienti con elevato diametro pupillare.

iLASIK (Sub-Bowman’s Keratomileusis) Femto-Assistita

La Sub-Bowman’s Keratomileusis assistita da laser a femtosecondi prevede la creazione di un flap lineare e omogeneo con spessore inferiore a 100µ. Idealmente la SBK è molto più vicina ad una PRK che ad una LASIK standard. La rimozione dell’epitelio (~70µ) e della membrana di Bowman (~15µ) che si effettua nella tecnica di superficie equivale difatti ad un flap di spessore ± 90µ della SBK. La creazione di un thin flap presenta alcuni aspetti peculiari: risparmio di tessuto stromale, persistenza della membrana di Bowman, ridotto effetto sulla biomeccanica corneale, ridotti effetti sulla sensibilità corneale e sulla secchezza oculare postoperatoria poiché la resezione interessa solo i plessi nervosi sub-epiteliali e stromali anteriori.

Vantaggi della Tecnica SBK vs PRK e LASIK Tradizionale

- Riabilitazione visiva rapida (PRK)

- Basso discomfort post-operatorio (PRK e LASIK)

- Nessun rischio di haze (PRK)

- Basso rischio di regressione (PRK)

- Trattamenti ipermetropici più stabili(PRK)

- Basso rischio di ectasia tardiva (LASIK)

- Possibilità di correzione di residui refrattivi come nella PRK (LASIK)

- Conservazione della m. di Bowman (LASIK)

- Maggiore stabilità biomeccanica (LASIK)